“Soñar no cuesta nada” solemos decir. Algunas veces para darnos ánimos y seguir; otras, con cierto desprecio por quienes ocupan su tiempo en una actividad sin aparentes ganancias. Personalmente, desconfío de quienes parecen no tener sueños, aquellos que creen que en la vida hay que ser “práctico” y dedicar el tiempo a cosas tangibles. O quienes son tan comedidos para tomar “riesgos” que ni siquiera se atreven a soñar.

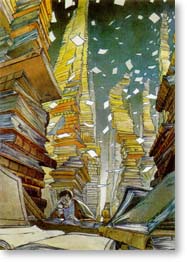

Voy por la vida soñando, planeando, haciendo realidad algunos sueños, fallando, soñando… Y en eso estaba en la sala de la biblioteca en español cuando entró aquel curioso lector. No hay nada como ver el mundo desde una mesa llena de libros, que de paso es un sueño en sí mismo. Siempre que visito una biblioteca no puedo evitar preguntarme qué impulsa a cierta gente, especialmente en este siglo XXI digital, a pasarse horas esculcando estantes para encontrar un relato que les “diga algo”. ¿Un relato que les haga soñar?

Cada mes aquel hombre regresa al centro del país para buscar libros en español. Atraviesa Israel desde el norte –no que sea un gran trecho en términos reales, pero sí lo es para un país donde la gente prefiere las distancias cortas– solo para rebuscar entre los libros en una lengua que apenas empieza a penetrar. Intuyo que no es como otros usuarios porque se sienta a escuchar el ir y venir de gente hablando español, saboreando cada palabra, aunque luego mire sus libros con cierto desaliento, como si nunca fuera a ser capaz de lograr entender cada frase. Intento que hable español conmigo pero no le salen las palabras. “Ya vendrán”, dice. Ya vendrán cuándo, pienso. Él adivina mi pensamiento y contesta: “Cuando vayamos a Madrid. Mi hijo quiere ser futbolista. Iremos allí con él”.

Me cuenta que siempre quiso estudiar español, y mira, quién lo hubiera dicho, aquí está, tratando de aprender una lengua para irse tras el sueño de otro. Dejarán la casa, la familia, el pequeño pueblo donde todo es conocido para seguir un sueño que parece ajeno. Pero no lo es. El sueño del hijo se ha convertido en el sueño de todos.

¿Es el sino de los padres? Traspasar los sueños propios a los hijos, o comenzar a vivir de manera vicaria el sueño ajeno, o con más frecuencia, dejar atrás los sueños y adoptar los de los hijos como propios. Supongo que es un acto de altruismo mayor que quienes no tenemos hijos jamás llegaremos a comprender.

De todas formas, dice el lector, no importa si vas tras los sueños de alguien más. Lo importante es nunca dejar de soñar. No sé cómo se puede vivir sin sueños.

Estoy de acuerdo, aunque nunca llegue a conocer ese desprendimiento de vivir para hacer posible los sueños de alguien más. Y de pronto entiendo que el sueño es la necesidad mayor, la más inaplazable, el tejido del que debería estar hecho el día a día, y no lo que sobra cuando ya la marea se ha llevado la vida.

Alguna vez escuché a alguien decir –o, para ser más exacta, recriminar– que quienes tienen sueños es porque nunca han sufrido carencias. Carencias reales, urgentes. En ese momento la soñadora que soy pensó que seguramente tenía razón, que nunca he tenido una vida de auténtica carencia, que mal o bien casi siempre he podido salir adelante. Con el paso del tiempo he aprendido que quizá más bien nunca he permitido que la carencia me robe los sueños. O que, precisamente, los sueños me han salvado. ¿Quién sabe?

Es verdad que en ciertas épocas de mi vida los sueños me han abandonado, pero tan pronto me doy cuenta acometo la acción para lograr alguno, por más pequeño que sea, como alguien que se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Porque creo que eso es lo que son los sueños: subterfugios para mantenernos a flote en esta cosa revuelta que llamamos cotidianidad.

Entretanto, mi lector de español sale cargado de libros hasta el próximo mes.

Por Fanny Díaz

Deja un comentario